中大研究揭示未來十年香港每千人將有一人患上炎症性腸病 醫療負擔飆升至每年逾四億港元 情況急需正視

炎症性腸病(包括克隆氏症及潰瘍性結腸炎)是一種終身伴隨患者的腸道炎症疾病。香港中文大學(中大)醫學院與加拿大卡爾加里大學(University of Calgary)領導的流行病學研究發現,香港的炎症性腸病新症數目過去三十年內1上升了30倍。研究團隊亦通過機器學習模型預測,2014年至2034年的二十年間,炎症性腸病的患病率上升150%,屆時相關醫療開支每年將超過四億港元,情況極為嚴峻。此突破性的流行病學研究將有助香港衞生部門及早制定預防和診治策略,以應對人口老化下炎症性腸病帶來的沉重負擔。研究結果已於國際權威科學期刊《自然》發表。

由香港中文大學與加拿大卡爾加里大學(University of Calgary)領導的全球流行病學研究開發出嶄新的機器學習模型,揭示及至2034年香港每千人將有一人患上炎症性腸病,急需制定創新的醫療策略來減輕此病造成的全球負擔。

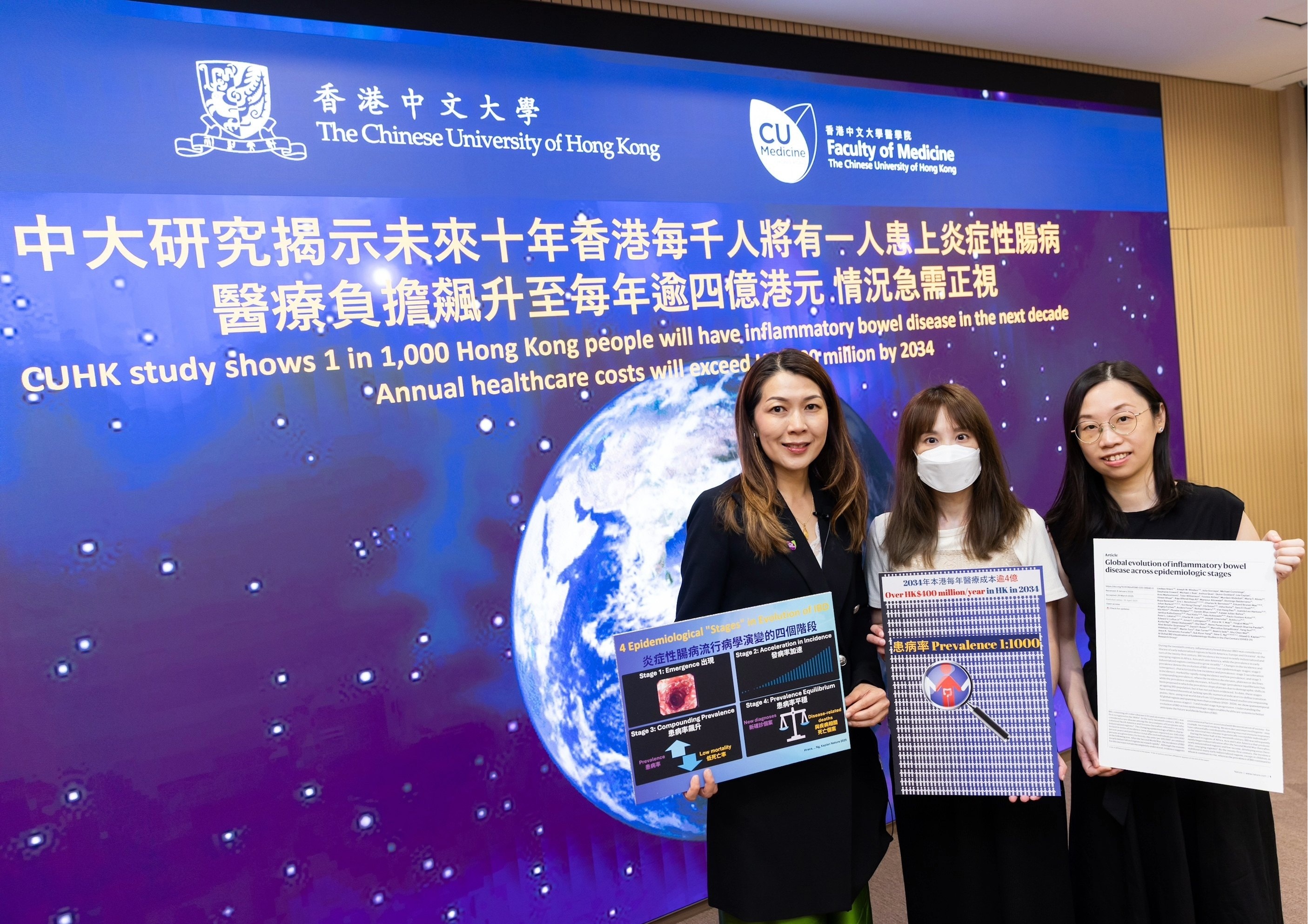

圖為(左起) 中大裘槎醫學科學教授、MagIC總監及新基石研究學者黃秀娟教授、炎症性腸病患者袁女士;以及中大醫學院內科及藥物治療學系名譽臨床副教授麥詠欣醫生。

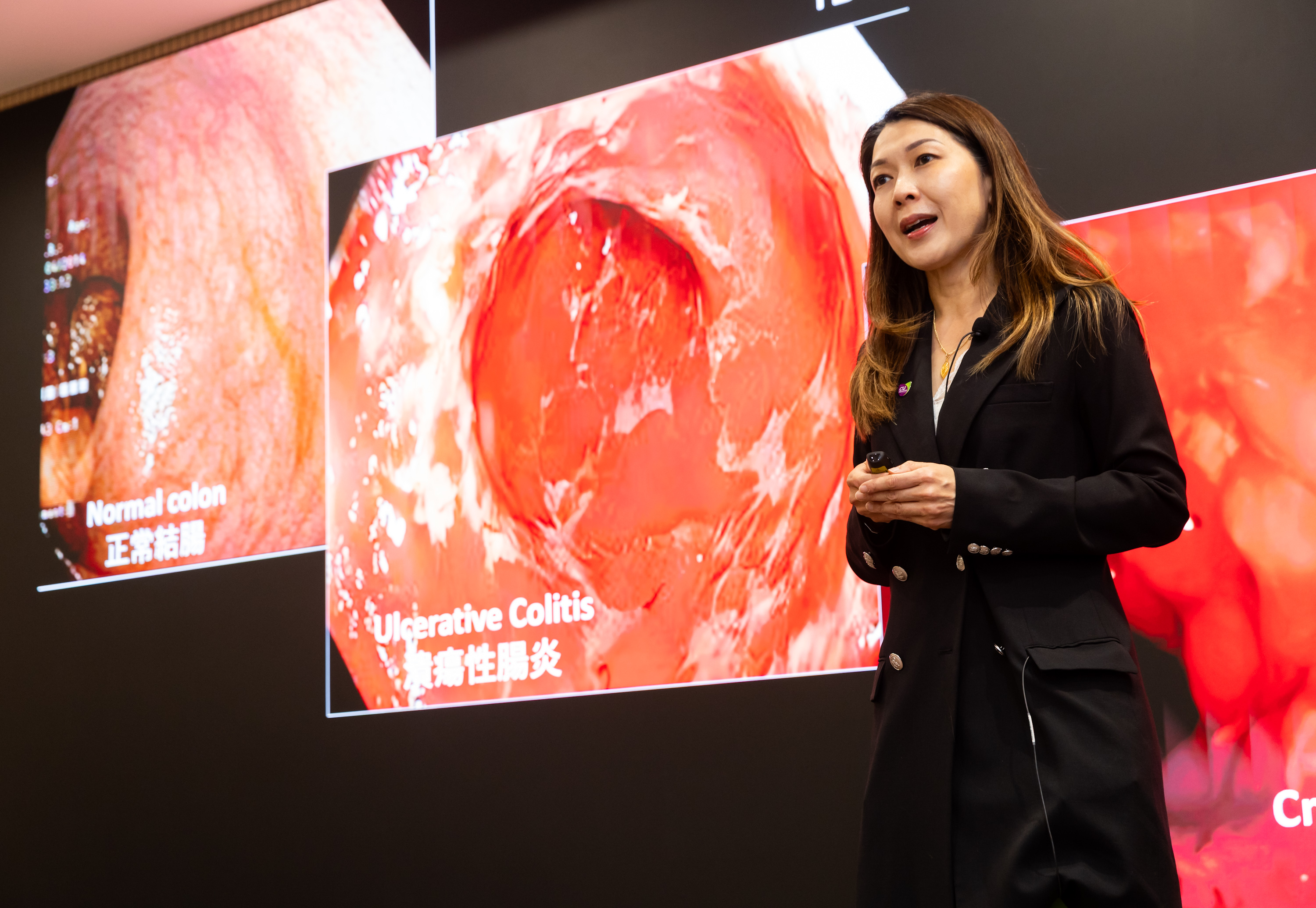

炎症性腸病遠不只是「腸胃敏感」

炎症性腸病的徵狀包括腹瀉、腹痛、體重下降及生活質素下降。研究人員通過分析過去一個世紀以來80多個地區、超過500項人口研究的數據,發現炎症性腸病的增加呈現四個可預測的階段:

- 第一階段:病症仍屬罕見,僅有零星個案,情況如現時部分非洲地區。

- 第二階段:新症數目逐年飆升,與香港目前的趨勢一致。

- 第三階段:新症增長速度放緩,但患者總數持續上升,常見於多個西方國家。

- 第四階段:患病率趨向穩定,患病群體逐漸老化,因年齡而導致死亡的病例與新症數目相若。

這四階段模型框架將有助政府、醫療系統及社區更有效地應對未來數年全球因炎症性腸病而日漸加重的負擔。

至2034年香港每一千人中將有一人患上炎症性腸病

香港的炎症性腸病患病率於2014年為每十萬人40人患病(與第二階段的情況相符),惟預計及至2034年將上升至每十萬人100人患病,二十年內上升150%,接近日本的水平。此外,香港的發病率(新確診病例)亦在迅速上升,過去三十年內2增長30倍,由每十萬人0.1個病例增加至每十萬人三個病例。此趨勢可能與現代化帶來的環境變化有關,例如飲食習慣轉變、幼年時期接觸的微生物減少、抗生素使用量增加及受污染物影響。

黃教授指出炎症性腸病的徵狀會終身伴隨患者,並指出香港已進入流行病學演變的第二階段,發病率持續上升。隨著本港炎症性腸病患者年長化,患者病情日益複雜,急需正視。

炎症性腸病患者的年度醫療費用相當於糖尿病患者的兩倍

每名炎症性腸病患者的年度醫療開支接近55,000港元,是糖尿病患者的兩倍。隨著炎症性腸病病例的穩步增長,預計未來幾年將對香港醫療系統造成日益沉重的醫療及經濟負擔。根據研究模型推算,及至2034年,預計香港人口將接近800萬,炎症性腸病的患病率將達0.1%,意味著本港全年炎症性腸病醫療開支超過四億港元。積極做好資源分配、及早診斷並推行創新治療是應對此嚴重負擔的關鍵。

袁女士自12歲起確診炎症性腸病,多年來經歷多次手術及長期接受藥物治療,嚴重影響生活。她表示及早診斷及控制飲食對控制病情至關重要,期望未來有更多創新治療,惠及更多患者。

中大醫學院內科及藥物治療學系名譽臨床副教授麥詠欣醫生表示:「由於炎症性腸病患者的年齡分布偏年青化,患有炎症性腸病的適齡工作人士及炎症性腸病兒童患者的照護者將面臨更龐大的經濟負擔。根據香港普遍發病年齡20歲以及平均預期壽命80多歲推算,每名炎症性腸病患者的累計醫療開支將極為高昂。」

麥醫生表示每名炎症性腸病患者的年度醫療開支是糖尿病患者的兩倍,累計醫療開支將極為高昂。

炎症性腸病病例激增,亟需創新診斷工具及醫療策略

中大醫學院的研究已成功識別糞便中的細菌標誌物,並開發出全球首創的微生態檢測技術,可高精準診斷炎症性腸病。中大裘槎醫學科學教授、MagIC總監及新基石研究學者黃秀娟教授表示:「我們需要在病發前預測炎症性腸病的趨勢,對普羅大眾實施預防措施,並在疾病初期進行檢測。這些措施將有助於減輕炎症性腸病即將帶來的社會及經濟負擔並改善患者的治療效果。」隨著香港人口老化,醫療系統在管理年長的炎症性腸病患者方面將面臨更大的挑戰。糖尿病、癌症及心血管疾病等併發病症將使病情更加複雜,故針對高風險人群的腸道微生態、飲食及環境風險的預防策略,特別是在幼年時的策略,對降低發病率至關重要。有關當局亦必須制定創新的醫療策略來減輕此病造成的全球負擔。

此研究獲The Leona M. and Harry B. Helmsley慈善信託、國際炎症性腸病研究組織(IOIBD),以及30多個國際合作夥伴支持進行。

1約1980年代中期至2010年代中期

2約1980年代中期至2010年代中期