香港中文大学生命伦理学中心庆祝成立十周年 汇聚全球专家携手应对医学及科技的生命伦理挑战

香港中文大学(中大)生命伦理学中心(中心)为庆祝成立十周年,於2月21日起举办十周年庆祝研讨会以及一连串活动,研讨会以「科学、医学与跨学科:以生命伦理学连结全球社区」为主题,汇聚全球生命伦理、法律及衞生政策领域的知名学者,医护专业人员及学生参与。十周年志庆是中心发展的重要里程碑,突显了其在促进全球对生命伦理的积极探讨,以及推动生命伦理教育的宝贵贡献。

中大生命伦理学中心创始慈善家及特别顾问郑维健博士(右六)和中大医学院院长赵伟仁教授(左六)、中大生命伦理学中心联席总监钟一诺教授(右四)和刘善雅博士(右一),大卫·罗斯科先生(右五)、南希·杰克教授(右三)、瓦尔迪特·拉维茨基教授(右二)和邦妮·斯坦博克教授(左四),以及一众嘉宾合照。

中心成立於2015年,致力推动科学与医学领域中的伦理交流。中大医学院院长赵伟仁教授表示:「回顾今次研讨会的主题,我深刻体会跨越地域、学科与社群的协作力量,不仅能推动医学进步,更能提升病人护理的医学伦理、社会和文化价值观。今次研讨会吸引来自全球各地的专家,参与探讨科学突破所带来的道德及社会议题。科学、医学及科技不仅能改善人类的生活,更应以尊重病人自主、尊严的方式以推动社会公义。」

平衡人工智能发展与人类核心价值 应对迫切的全球生命伦理挑战

中心的谘询委员会主席霍泰辉教授致欢迎辞后,一众嘉宾在开幕仪式中将象徵「仁爱、谦逊、尊重、诚信、公义、包容」六项美德的木块置於天秤两端,代表在专业行为、医疗实践与科学进步的过程中,需要平衡生命伦理的德行与价值。

中大生命伦理学中心创始慈善家及特别顾问郑维健博士。

中大医学院院长赵伟仁教授於研讨会中致欢迎辞。

美国黑斯廷斯中心(The Hastings Center)谘询委员会主席兼荣誉董事长大卫·罗斯科先生(David Roscoe)分析在医疗领域广泛应用人工智能(AI)的伦理考量,他对相关科技发展持乐观态度,但他补充说:「科技发展日新月异,我们需要积极关注发展迅速的通用人工智能。最理想的当然是找到一个全球认可的解决方案,但与其空等,我们更应积极考虑实际的情况,再从地区性的框架著手,然后努力寻找一个全球认可的方案。」

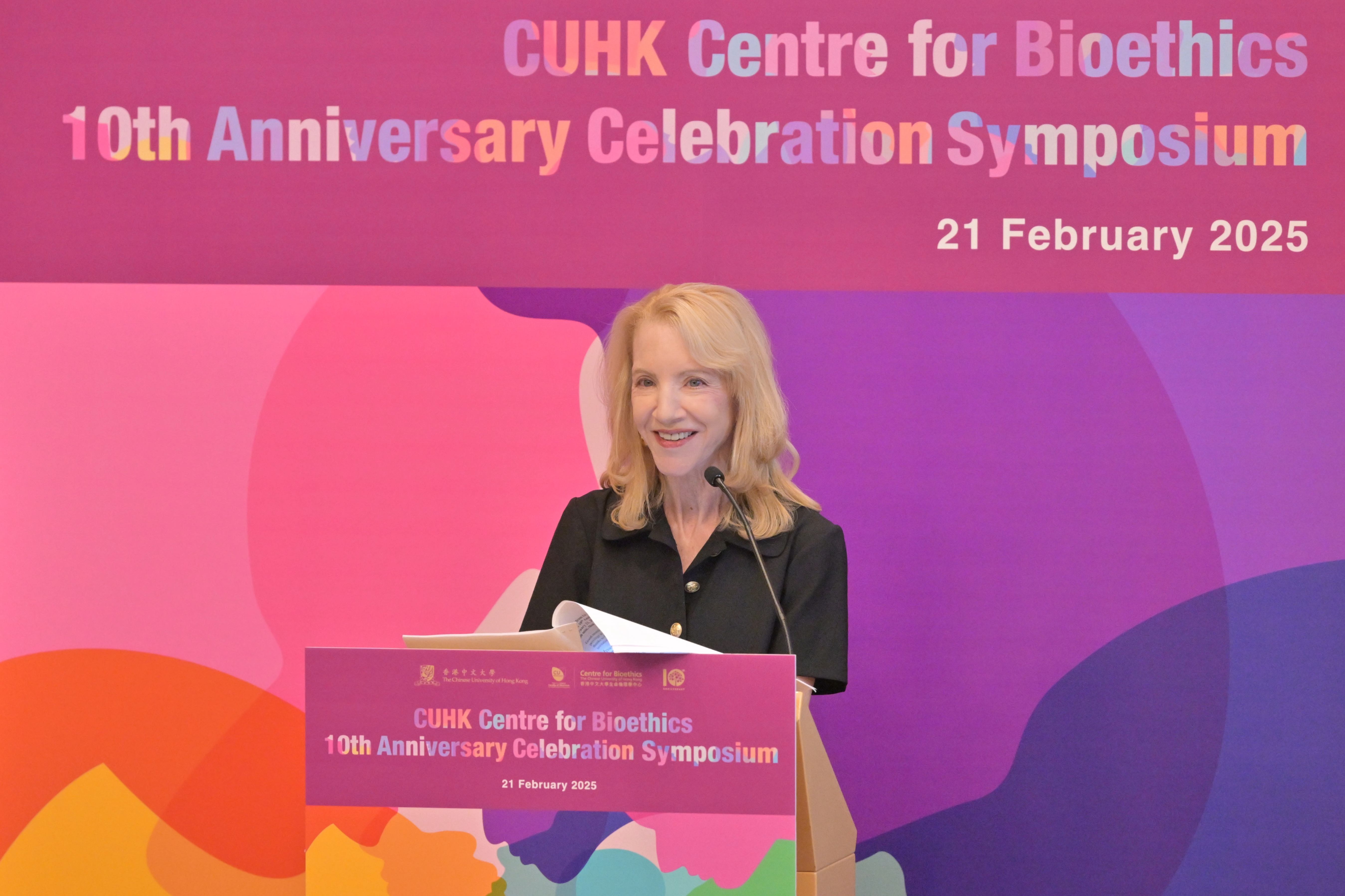

华盛顿大学著名生命伦理学家南希·杰克教授(Nancy Jecker)则强调在全球生命伦理讨论中汲取非西方传统哲学思想的重要性,认为儒家思想在当代伦理议题上有一定意义。她表示:「当我们面对共同问题时,东西方的差异渐渐消失。尽管如此,来自西方,特别是美国的原则和框架,仍然在多元的生命伦理传统中占主导地位。我们需要以更开放的学习态度来表达相互尊重,并透过会议、刊物、资助和培训计划汇聚各方对生命伦理的意见,来传递大众认可的正确观念。」

美国黑斯廷斯中心谘询委员会主席兼荣誉董事长大卫·罗斯科先生发表题为「人工智能与促进健康:对信任与治理的挑战」的主题演讲研讨会。

中大生命伦理学中心客座教授;华盛顿大学医学院生命伦理学与人文学科教授南希·杰克教授发表题为「从『礼』的视角探讨全球生命伦理」的主题演讲。

剖析产前检测对生命伦理影响

美国黑斯廷斯中心主席兼首席执行官瓦尔迪特·拉维茨基教授(Vardit Ravitsky)在专题演讲中,探讨产前检测技术及生殖健康所带来的伦理挑战。她表示:「我们必须确保女性有选择接受或拒绝无创产前检测的权利,以保护她们的生育自主权。政府在资助基因测试时,应著重为女性提供良好资讯,让她们了解在终止怀孕以外还有其他选项,以协助她们作出决定。」

探讨「医生协助死亡」

活动当日下午亦举行了第七届Lanson生命伦理讲座,由纽约州立大学奥尔巴尼分校哲学荣誉教授邦妮·斯坦博克教授(Bonnie Steinbock)主讲,并由专家评论人,包括香港终审法院常任法官林文瀚法官、中心前任总监区结成医生及来自印第安纳州圣母大学的国际知名哲学家保罗·韦斯曼教授(Paul Weithman)提出关键论点。

斯坦博克教授将「医生协助死亡」(physician-assisted dying,PAD),定义为病人一种自愿且有意识的选择,即是透过医生来导致或加快死亡。她指出:「反对将『医生协助死亡』合法化的一个常见论点是滑坡论,认为即使『医生协助死亡』在末期病患身上是正当的,也必然会逐渐被扩大到不正当的用途。这种反对意见的根本问题在於,它在没有任何解释的情况下,就假设合资格范围的改变必然是不正当的。我主张,某些最初设下的限制(例如必须是末期疾病,以及完全排斥安乐死)并没有充分的正当理由。然而,若要将『医生协助死亡』扩展到严重忧郁症患者及其他严重精神状况的个体,则必须先解决有关其决策能力的重大疑虑,才能考虑使其合法化。」

美国黑斯廷斯中心主席兼首席执行官瓦尔迪特·拉维茨基教授发表题为「当前新兴产前检测技术对生命伦理影响」的主题演讲。

纽约州立大学奥尔巴尼分校哲学荣誉教授邦妮·斯坦博克教授主讲第七届Lanson生命伦理讲座,题为「医生协助死亡:滑坡谬误?」

十年来积极推动生命伦理教育与研究

中心联席总监钟一诺教授及刘善雅博士总结中心十年发展,并感谢过去十年来,全球学界、政府及医护专业人员的共同努力和支持,更分享了中心发展路线图,以实现其愿景。他们亦指中心未来将继续努力推动生命伦理的公众教育和跨学科合作。

钟一诺教授表示:「生命伦理就是希望提醒人们在应用及推动科技发展的同时,可以保持人性,将科学进步与道德价值连系起来。中心在推动生命伦理教育及反思上发挥了至关重要的作用。展望未来,我们将继续带领在国际社会深化探讨这些重要的课题。」

刘善雅博士补充道:「过去十年是一段非凡旅程,我们看到生命伦理学作为一门学科,不但能为医学教育和实践作出贡献,还可加强不同群体之间互相关怀。中心将致力促进多元对话,汇聚不同声音以探讨和应对当今面临的伦理挑战。我们未来有多项计划推进中心发展,确保生命伦理的反思可以由学术讨论拓展至生活实践,甚至影响政策制定,为临床实践提供指引,以保障个人和社会福祉。」